«Убьют — приходите» — иногда работа российской полиции устроена именно так. Чтобы полиция подружилась с народом, ее нужно отобрать у Министерства внутренних дел

Полиция должна стать локальной

К российской полиции есть множество претензий. Она применяет пытки, не умеет отпускать невиновных, саботирует расследование одних преступлений и фабрикует другие, и все это — для хорошей отчетности. Вообще, она много времени тратит на разную ерунду, а то, что надо людям, делает плохо или не делает вообще; например, мало занимается предотвращением преступлений.

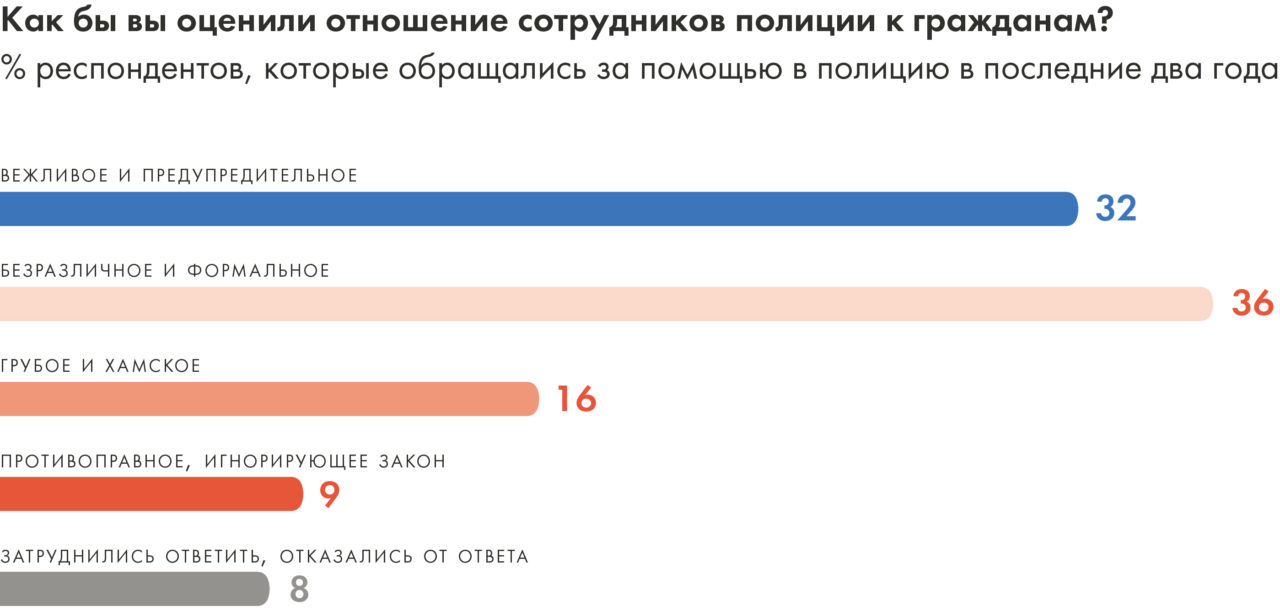

Неудивительно, что во многих случаях — отняли телефон, вытащили кошелек, обокрали машину или квартиру — половина потерпевших просто не идет в полицию. Да и вообще люди относятся к полиции неважно.

Корень большинства этих проблем — в чрезмерной централизации. Вся российская полиция — а это около миллиона сотрудников — управляется из единого центра. У российского министра внутренних дел в подчинении порядка сотни региональных управлений (включая управления на транспорте). Даже просто запомнить основных начальников каждого — нереальная задача. Ни о каком индивидуальном подходе и речи быть не может. Вместо него существует грандиозная система отчетности, которая для всех одинаковая — от Калининграда до Владивостока. И полиция работает на эти формальные показатели, которые она называет «палками».

В России есть только одна структура соавимого масштаба и соавимой степени централизации — это армия. Но армия существует, чтобы уничтожать врага, а полиция — чтобы помогать живым людям. Это для них, для людей, она ловит преступников, обеспечивает порядок на улицах и т. д.

А потребности у людей разные. Вот заводской поселок, где центральная улица завалена пьяными. Вот район, где подъезды усеяны шприцами. А вот город, где главная беда — воровство в магазинах, поэтому там даже днем торгуют через решетку.

Если бы полиция подчинялась местной власти, основные силы были бы брошены в каждом случае на свое — на патрулирование улиц, на поиск наркоторговцев, на ловлю воров. Но сегодня это невозможно — тогда полиция не соберет нужное количество универсальных всероссийских «палок».

Поэтому главное, что нужно сделать, отобрать полицию у Министра внутренних дел. Управлять полицией должны региональные и/или местные власти.

Цитата:

Борьбе с преступностью реформа точно не помешает

Если в такой огромной стране, как Россия, растащить полицию по местечковым квартирам, этим немедленно воспользуются преступники — таков самый распространенный аргумент против децентрализации.

Прежде всего давайте вспомним, что большая часть полиции занимается вовсе не ловлей преступников. Порядка 350 тысяч сотрудников — это патрульные, участковые и т. д. Они охраняют общественный порядок. Униформированной полиции федеральное руководство не нужно в принципе. Ее руководство должно быть на местном, муниципальном уровне.

С преступностью тоже не так просто. Если посмотреть на структуру преступности, то более чем в 90% случаев там никакая федеральная координация тоже не нужна. Максимум — региональная, и то редко. У нас в основном маргинальная, бытовая преступность. Ее обычно можно контролировать на уровне района.

Конечно, федеральную полицию никто ликвидировать не собирается — просто она должна стать очень компактной и вмешиваться там, где это действительно необходимо. То есть расследовать оставшиеся менее чем 10% преступлений — самых серьезных и сложных, а также тех, где преступники действуют на межрегиональном уровне.

сть еще распространенное возражение: как только мы отдаем полицию губернатору или мэру, у нас сразу получается Кущевка. Они там все сговорятся, коррумпируют друг друга и будут вместе править. Но Кущевка возникает как раз там, где есть тотальная централизация, где за преступление сотрудника отвечают все начальники выше по вертикали. И никому не выгодно выносить сор из избы. А разделение полиции на уровни создает конкуренцию. Пострадавший от муниципалов — от участкового, который помогает своей жене открыть магазин, — всегда может пожаловаться регионалам или федералам, и тем нет смысла покрывать конкурентов.

|